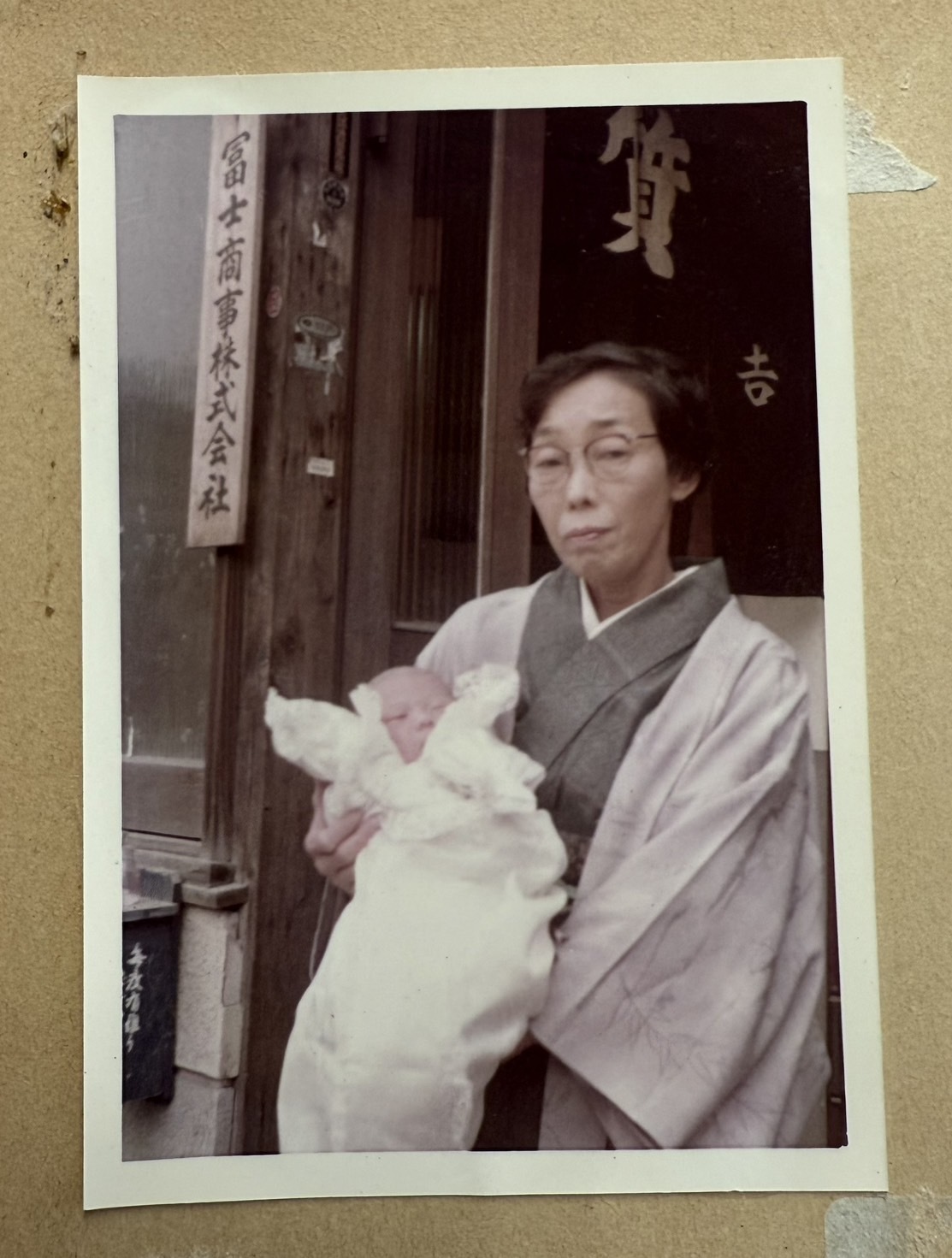

吉野屋質舗の歴史

創業60年の吉野屋質舗の歴史をご紹介いたします。

昭和36年(1961年)

- 明治37年(1904年)

創業者 吉野重光 出生。 - 昭和10年(1935年)〜昭和20年(1945年)

配置販売業者と果樹園を経営。 - 昭和20年(1945年)

終戦を迎える。 - 戦後〜昭和30年(1955年)

大阪北田辺で質屋を経営 - 昭和30年(1955年)〜昭和37年(1962年)

クレンザー販売経営 - 昭和36年(1961年)

「吉野屋質店」を開業。 - 昭和40年(1965年)

2代目 吉野重之出生。 - 昭和52年(1977年)

第1吉野ビル竣工 同ビル内にて質屋営業を開始。 - 平成元年(1989年)

2代目吉野重之が事業を継承。 - 平成5年(1993年)

第2吉野ビル竣工。

第2店舗体制にて質屋営業を展開。

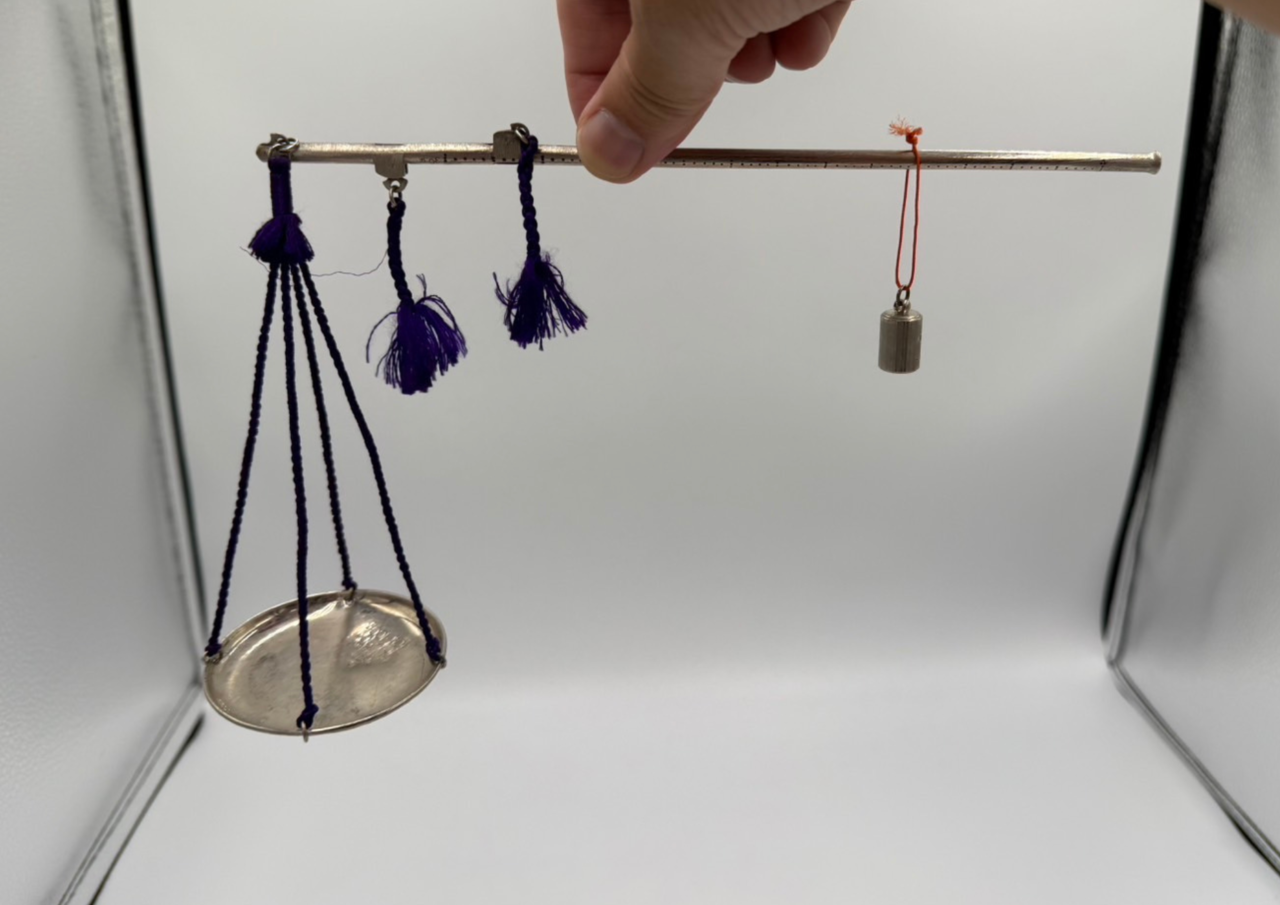

天秤ばかり(昔の計量道具)

こちらは、主に質屋や金銀細工師に江戸時代の後期〜昭和の初め頃まで広く使われていた

「天秤ばかり」です。

棒の左右におもりと皿を吊るし、釣り合いによって重量を測定する仕組みになっています。

特に、金・銀・宝飾品などの重さを正確に量るために使用されました。

皿に品物を乗せ、反対側に分銅を掛けて釣り合う位置を探すことで、正確な重さを知ることができます。

現在のデジタルスケールのようにボタンひとつで測れる時代ではなく、

職人の目と経験で調整しながら量る必要がありました。

紫色の紐や細工の施された分銅など、見た目にも美しい作りになっているのは、道具そのものが「信用の象徴」でもあったからです。

質屋にとって、正確な計量はお客様との信頼を築く大切な基盤でした。

古紙幣

戦前〜戦中・戦後にかけて日本で発行された古い紙幣です。

①日本銀行券 十銭(昭和10年代発行)

十銭札は、表面に「靖国神社の大鳥居」が描かれています。戦中・戦後の混乱期に広く流通しました。金属製の銭貨に代わり、庶民の生活を支えた小額紙幣です。

②日本政府発行 五十銭(いわゆる富士桜50銭)

五十銭札には富士山と桜が描かれ、日本を象徴するデザインとして知られます。戦後も一時的に流通し、昭和20年代まで使用されました。

③政府紙幣 百円(昭和初期~戦後すぐ)

赤色の紙幣で、国会議事堂が描かれたデザインです。戦後のインフレ期に発行され、近代日本の歴史を感じさせる一枚です。